王登渤:“零度”写史

发布时间: 2025-11-12

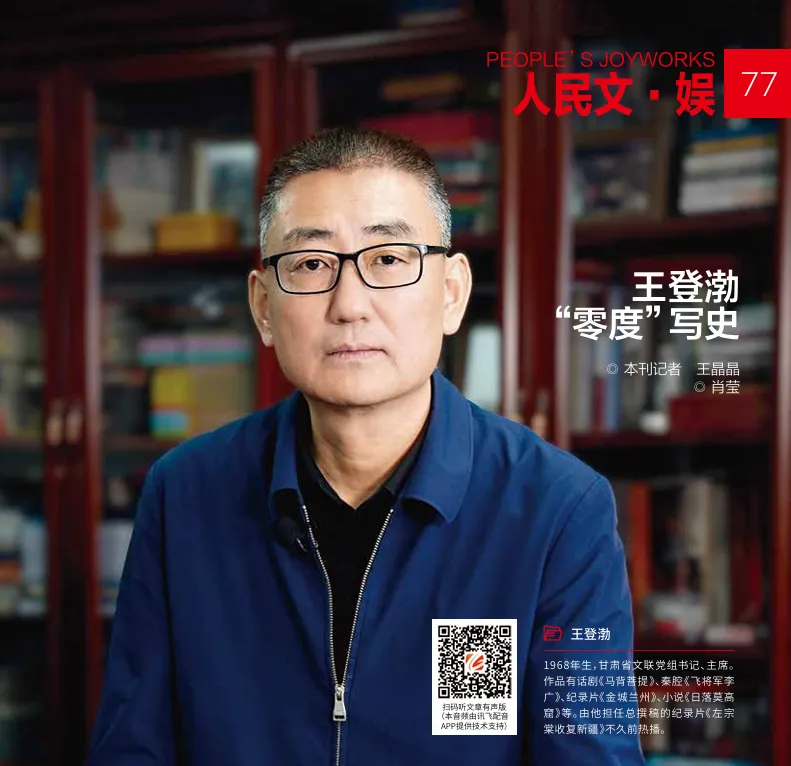

2025年10月,王登渤在甘肃兰州接受《环球人物》记者采访(人民文娱记者 张森绚/摄)

王登渤的办公室在甘肃省文联楼上,四壁书香弥漫。他座位对面的墙上,悬着一幅前辈作家赠予的字——“笔底山河”。 这既是他对笔力的期许,也是他创作人生的写照:伏案创作,日复一日,以笔为舟,纵横于历史长河与广袤天地间,从甘肃的质朴雄浑到湖南的血性刚烈,他写出了气象万千的壮阔中国。

纪录片《左宗棠收复新疆》, 是王登渤3年前开始撰写的作品, 不久前在全网热播。从数据上看, 该片屡破纪录——首播期间,收视率连续保持同时段省级卫视非剧类第一;知乎评分9.1,全网热搜26个,传播量突破4亿。近3亿网络观看人次里,15—24岁年轻观众占比高达42%。这样的反响,在历史类纪录片中并不多见。

“破冰”展现这一段历史,对王登渤来说,既是一次创作上的挑战,更是一份沉甸甸的使命。

这是一段曾被忽视的历史。

“新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。”清代杨昌浚在《恭诵左公西行甘棠》中写道。西北大地上,“左公柳”至今夹道千里,绿意绵延。但少有人知,这背后是新疆近代被外部势力窃据十数年,疆土裂变,危在旦夕,幸有左宗棠挥师西进,收复失地的悲壮历史。

王登渤自幼生活在河西走廊,对两种植物充满好奇:一是红军杨,二是左公柳。杨昌浚的那句诗也很早便刻在了心里,“它们强烈地吸引着我,尽管当时并不知其堂奥”。真正对左宗棠的关注始于在兰州大学读书时,当时有一位历史系教授叫杜经国,专门研究左宗棠。王登渤读了他写的《左宗棠与新疆》,薄薄的一本小册子, “那时就觉得这个人物了不起”。

30多年后,为创作纪录片《岳麓书院》,王登渤潜心梳理研究湖湘名人,包括王夫之、曾国藩、左宗棠等一大批影响近现代历史的人物。正是这份深厚的积淀,让他受邀执笔创作纪录片《左宗棠收复新疆》。

纪录片《左宗棠收复新疆》剧照(芒果TV供图)

动笔之前,王登渤给自己定了两条“铁律”:第一,只用事件当时的原始文本,不用后人评述,也不做评判;第二,把所有情感点压到零度,让事实自己“点火”。

“这段历史足够丰满和沉重,只要还原就足以体现其历史价值。它不需要作家再填充情感去膨胀它。做过多的渲染描述以及情感宣泄,反而会显得虚假,使这个沉重的事件变得轻飘。”王登渤对《环球人物》记者说。他甚至刻意删减了原稿中带有文学色彩的描述,“历史的张力本身已经足够强大,我们不需要再去‘加戏’”。

在王登渤看来,写作者的最高境界是“隐身在作品之后”,“把历史再现出来,把人物推到台前, 而不是让自己成为焦点。”

他形容这次创作是“站在无数历史学家的肩膀上”。为了确保真实性,团队大量研读左宗棠文集、不同国家的史料与其他人留下的记载,力求“每一句叙事都有据可依”。于是,观众在成片里看到:一份份清宫档案原影复现,代替左宗棠讲述智略;他写给亡妻的墓志铭,一字不动地还原,让观众直达他的内心情感。

“着力塑造好左宗棠这个人物,尤其着力刻画他对于国家领土完整和民族尊严那份近乎执拗的强烈情感——正是他执拗的性格成就了他近乎孤勇地收复新疆,在领土问题上不回旋、不徘徊、寸土必争,棱角分明又一腔热忱。同时,呈现他作为丈夫、父亲、友人等角色时表现出的多情善感、侠骨柔肠。”王登渤说。

纪录片《岳麓书院》剧照(视频截图)

除了左宗棠,李鸿章、刘锦棠、郭嵩焘等50多个人物也轮番上场。“这么多线头,很冒险。在巨量的史料中,找到每个人物最大的贡献点,用有限的笔墨呈现出他们复杂的性格,为观众呈现一组晚清重要历史人物的图卷。”

比如在收复新疆过程中,左宗棠的得力副手刘典坐镇后方3年,从筹措军粮到民政处理,为西征耗尽最后心血,累逝于任上。为官多年的他家徒四壁,老母无依,令左宗棠痛惜不已,自掏6000两俸银为其治丧。“写到这个场景时,内心久久不能平静。一个清廉为公,一个重情重义,令人动容。”

历时3年,王登渤和团队完成了《左宗棠收复新疆》,将晚清时期那段波澜壮阔、曲折跌宕的历史娓娓道来。“年少时埋藏在心里的种子,终于在今天结出了成果。”他说。

算上《左宗棠收复新疆》,王登渤已创作20余部纪录片。尽管还写话剧、戏曲剧本以及小说,包括学术著作,但他始终认为自己“成不了传统意义上的作家”。

1990 年,王登渤毕业于兰州大学中文系。当时的毕业论文,他选择研究陇东南皮影戏,洋洋洒洒写了6万字,手稿至今在兰州大学档案馆中,被当作“学霸”笔记,和院士的作品一起展出。“当时到一个农民家,他有好多抄本,我边看边做记录,没想到能写这么厚一本。”他回忆道。

毕业后,王登渤被分配到甘肃省文化厅工作,之后调到省文联。一路走来,他始终没有离开过创作,“算得上一个杂家”。

他的创作领域广阔——话剧《马背菩提》、歌剧《牡丹月里来》、秦腔《飞将军李广》等,剧作都“立”在了舞台上;纪录片《岳麓书院》《金城兰州》等,用影像写中国,叫好也叫座;电视剧《英雄的旗帜》,那是“红军杨”的故事,创作难度不亚于左宗棠;历史散文《诗意凉州》《寂寞庭院》等,给地方志插上文学和历史的羽毛。

“客观讲,我这一辈子从来没做过作家梦。”王登渤说,写小说《日落莫高窟》也是因为被调到文联,觉得自己得当一回作家。“当时正好做了一个小手术,有50多天假期。那会儿也不能走动,只能坐着或躺着,我就在电脑上写,每天可以写12个小时。”

《日落莫高窟》出版之后,王登渤决定不再写小说。“可能小说家那种追求语言的细腻,特别是要讲究叙事方法的变化那条路,不是很适合我。我是搞戏剧出身的,情节的罗列,结构的布局、推进和戏剧化的处理,才是我的长项。”而能在剧本之外找到纪录片这条路,王登渤觉得十分契合。

尽管涉猎广泛,王登渤始终保持着学者的严谨与阅读习惯。他绝少应酬,爱人是大学教师,家中读书氛围浓厚。“作家要有见识,见识来自积累。不读书,不思考,就会被时代淘汰。”他引用王蒙“作家学者化”的观点,认为今天的写作者必须“站在前人研究的肩膀上”,才能写出有深度、有高度,让读者信服的作品。

在他看来,今天这个时代,对作家的要求是不一样的。“我们需要传统意义上的作家,甘肃文联有一本《飞天》,它就是纯文学刊物。我们必须保护它,让它成长好。但我们也需要一些跨界的,直面当代读者、观众的作家或者写手。这就要一些人去做一些探索、一些尝试,我特别愿意接受这种挑战。”

王登渤的小说《日落莫高窟》

生在甘肃、长在甘肃,王登渤对这片土地怀有深厚的感情。数十年来,作为甘肃文化建设的亲历者与推动者,他的思考也越来越深远。

“以前会陷入一种茫然,就是我们怎么评价脚下这块土地的文化和历史?现在在很多地方听到的词是非常宏大的,但也有些空洞。比如历史悠久,文脉根深。那么构成这个概念的内在机理究竟是什么?”

王登渤将甘肃文化的贡献归纳为4个方面:思想的形成、疆域的开拓、文化的交融、古代制度的设计。

思想上,甘肃天水被认为是伏羲的诞生地和伏羲文化的发祥地。伏羲文化不仅仅是8000年历史,规天矩地、一画开天等创世神话,是民族哲学的思想基础,也是中华文明的思想原点之一,贡献了阴阳、易变等世界观。“所以中华民族哲学思想的起源,甘肃是重要源头。”

疆域开拓上,没有疆域不成国家。西汉时期,霍去病击退匈奴后,汉武帝遂设河西四郡,即武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡,范围大致包括今甘肃省河西走廊地区的武威市、金昌市、张掖市、酒泉市、嘉峪关市。这让中国的版图向西拓展了1000多公里,中国人从此有天下的观念,“这种视野对人们整个心胸和境界是产生巨大影响的”。

文化交融上,敦煌是典型。“为什么说敦煌文化是中华民族文化自信的体现?十六国时期,河西走廊相继出现了前凉、后凉、南凉、北凉、西凉五个政权,史称‘五凉’。就是在‘五凉’这一百多年的历史中,河西走廊地区远离战乱,有一片很好的文化生态,淡定从容地拥抱外来文化,并完成了本土化改造。这一方面为我们保留了中华文脉,同时,这样的文化厚土也使得我们具备了吸纳和改造外来文化的能力。只有充满自信的文明才能在保持自己特色的同时包容、借鉴、吸收各种文明的优秀成果。”

古代社会的制度设计上,繁荣于河西走廊的五凉文化,素有“存魏晋文脉,开隋唐制度”之称。“五凉政权在官僚体制、地方行政制度、民族边疆地区制度、礼仪制度等方面都颇有成就,上承汉晋、下启北朝隋唐,在中国古代政治制度变迁中具有突出地位。包括后来影响巨大的科举制,都有五凉文化的影子。”

“所以,宣传甘肃不能只喊‘历史悠久’,得告诉人们,河西走廊对中华文明多么重要,它是中华文明存续与拓展的关键地理枢纽。”王登渤说,他的写作不会离开西部。他写过居延海、写过河州“尕司令”马仲英,还想继续写历史散文。也会沿着《金城兰州》等纪录片的脉络,继续讲述甘肃故事。

目前,王登渤正在研究黄河文明,“尝试从思想史的角度解读黄河文化”。山东段讲孔子“逝者如斯夫”,山西段讲荀子“制天命而用之”,甘肃段讲伏羲“仰观俯察”……

“把黄河拍成一部流动的思想史,让每一地的观众都能照见自己的文化DNA。”他说。

来源:人民文娱